「慎重さ」は、着実に成果を出すために熟慮する

「慎重さ」は実行力の資質であり、その原語は Deliberative です。 “審議する”とか“熟慮する”とかの意味合いです。 「慎重さ」上位の人は文字通り拙速な言動は取らず、熟慮した上で慎重に振る舞います。 その意味合いはいかにリスクを避けるかにあります。 特に自分にとって初めて経験することは予め様々なリスクを検討し、それらに対してどう対処するかを熟慮する感じです。 その意味で、逆に言えば既にやったことのあることについてはさほどリスクを感じない訳なので、「慎重さ」はさほど表には出てきません。 ここも「慎重さ」という資質の特徴の一つです。 そして、なぜリスクを避けるかと言えば、「最初からうまくいかせたい」との欲求があるからです。 起こり得るリスクを挙げていき、できるだけそれらのリスクを回避し、回避できないものに対してもきちんと備えをしてから取り掛かり、どんなことでも着実に成果を出していく。 これが「慎重さ」という“実行力の資質”です。「慎重さ」は、時に即断即決する

「慎重さ」という資質は、割と誤解されやすい資質でもあるなぁと個人的には思っています。 その言葉の響きから来ているのかも知れませんが、「慎重さ」上位の人は何かと行動にブレーキの掛かる人とのイメージが強くついているように思います。 たしかにそういう部分があるのも事実なのですが、何でもかんでもブレーキが掛かる訳ではありません。 場合によっては周囲の人からは意外に感じるほどに行動が早い場合だってあるのです。 「慎重さ」上位の人が慎重になっているときは、その先の見通しがまだクリアではないときに限られます。 逆に言えば、自分から見てその先の見通しがしっかりクリアさえなっていればブレーキなど掛かりようがないのです。 たとえば、自分が信頼する人がやることであれば大丈夫と思える場合とかです。 ここは、x「親密性」だとよりそうなりがちかもしれませんね。 そして、ここは前回書いたように、慎重に検討した上でGOと決断した場合もその先は早いです。 じっくりと検討し尽くした上で出した結論については、もはや迷わない感じだと思います。 「慎重さ」上位の人のエピソードとして割とよく出てくるのが、たとえば家とかの高価な買い物に対し、気に入った物件があると即断即決で購入するとかです。 数千万円の買い物に対し、ここだけを捉えると「慎重さ」の欠片もないように感じられるかもしれませんが、もちろんそんなことはなく、そこに至るまでの周到な準備があった上での即断即決だというところがミソなのです。 すなわち、そこに至るまでに何軒もモデルハウスを回って様々な要素を検討し、返済パターンもいろんなパターンを検討シミュレーションし、 「こういう条件が揃えば“買い”だ!」 とまで準備が出来ているからこその即決だということです。 いろんなことが検討し尽くされた上での決断の訳なので、もはやそこに迷いなどあろうはずがありません。 この“迷いのなさ”に着目していくと「慎重さ」という資質の見方も変わるかもしれませんね。思考のすり合わせをする

「慎重さ」上位の人は、物事に取り組む前に障害物を取り除こうとします。 ここでの言動が、むしろそれを必要としない人にとり不要なブレーキを掛けられているように感じさせてしまうことがあり得ます。 統計的に言うと、「慎重さ」と順位が対極に位置し易いのは「ポジティブ」です。 「ポジティブ」上位の人の特徴的な思考は“楽観性”です。 あまり先のことを心配することなく「ま、何とかなるだろう」と思えてしまうのが「ポジティブ」という資質です。 そして、意味合い的にやや対極に位置するのが「活発性」です。 「活発性」上位の人は、うまくいこうがいくまいが、まずやってみることを大切にしています。 そして、何でも早く行動に移すことを大切にしています。 従い、特に「ポジティブ」x「活発性」の人は、ほぼほぼ行動にブレーキが掛かりません。 そういう人から見て「慎重さ」上位の人の言動が、ややネガティブに思えたり“遅い”と感じることがあり得るのです。 もちろんここはどちらが良いとか悪いとかの問題ではなく、ただただ思考が異なるだけなのです。 なので、まずはお互いしっかりとコミュニケーションを取ることが大事だと思います。 特に「慎重さ」上位の人は、自分がなぜ懸念事項を先に検討しているのかを周囲の人に説明してあげることが大事だと思います。 すなわち、懸念事項を挙げるのは、そこに対処することでその先スムーズに物事を進ませ、着実に成果を出すことを目的としていることをしっかりと伝えることです。 そこを理解してもらっておかないと、下手をすると(極論ですが)ただただ物事を前に進ませる上での阻害要因を作っているだけの人と思われてしまうかもしれません。 スムーズに事を運ばせ、着実に成果を出したいからこそのリスク管理であることを理解してもらうことですれ違いは減らせると思います。 誰だって、「もっと考えておけば良かった」「もっと準備しておけば良かった」と思った瞬間はあるはずなので「たしかにそうだなぁ」と思ってもらえる部分が必ずあるはずです。 このようにどちらが良い悪いではなく、思考の違いによりすれ違ってしまうことはままあることです。 だからこそ、お互いの思考の違いを理解し合いすり合わせておくことが大事だと思います。 本来対極にある思考同士は、相補的に働かせることができるものです。 相互理解は、相互補完という考え方を生み、それまですれ違い易かった者同士をベストパートナーに変えてしまう可能性を秘めているのです。過度なブレーキは緩める

「慎重さ」上位の人に前に進めない感が出てしまうときは、不安や懸念点が見えているのにそこへの対処方法が見出せていない時だと思います。 さらにその点を分解していくと心、配する必要のないことまで心配してしまっているケースもあるだろうし、あまりに完璧に対処しようとし過ぎている場合もあるのではないかと思います。 前者について言えば、たとえば「収集心」も併せて上位だったりすると、情報過多で不安になってしまうこともあるかもしれません。 基本的には情報はあればあるほど良いはずではありますが、あまりに情報が多すぎると検討しなければならない範囲が広がり過ぎるし、いろんなことが複雑に絡まりかえって物事を複雑に見せてしまうかもしれません。 だからそういう場合は、やみくもに情報を取りにいくのではなく、最低限何がわかっていれば大丈夫なのかを一旦検討する時間を取り、情報を絞り込むことも必要かもしれません。 他のケースで言うと、たとえば「未来志向」も併せて上位だと想定する未来が割と先の方になりがちです。 すると何が起こるかと言えば、そもそも近未来であってもまだ起こっていないことはその全てが不確定な訳ですが、さらにその先を見ようとすればするほど不確定な仮定にさらに不確定な仮定を重ねていくことになり、ある意味不安がどんどん重なっていくことになりかねません。 ここも、自分自身がそうなりがちだということを自覚しつつ、意識的に直近の未来までを考え、一歩一歩進んでいく意識を持つと良いのではないかと思います。 一歩前に進めばその分その先の視界がよりクリアになっていく訳なので、少しずつ着実に前に進んでいく意識でいると「慎重さ」も活かしやすいのではないかと思います。 リスクへの対処と準備に完璧さを求めがちなのは、たとえば「最上志向」や「責任感」「回復志向」が共に上位にある場合です。 無意識のうちに「絶対に失敗しないように…」になりがちで、その結果準備に時間を掛けすぎてしまうとか。 こういうのは無意識に起こることなので、そこへの対処として必要なのは“意識的に”何かをやるということです。 この場合で言えば、最低限何が起こることを防げれば良しと出来るのかを確認するなり考えるなりするということです。 うまくいかないことすべてをダメなことにするのではなく、程度問題でもあるかもしれないし、自分がうまくいかずとも誰かがカバーしてくれて問題ないのかもしれません。 こんな風に考えると少しは足を前に出しやすくなるかもしれません。 誤解のないように書いておくと、何でもかんでも早く進められるようになりましょうと言いたい訳ではありません。 じっくり検討して準備するからこそその先が早いという良さもある訳なので、やっぱりここも場面場面での選択が必要となるのだと思います。 そのためにも自分の特性を十分理解し、自覚しておくことが大事なのは言うまでもありません。リスク管理の才能を活かす

改めて強調しておきたいのは、「慎重さ」が実行力の資質であること。 ここを自他共に認識しておくことがとても大事だと思うのです。 なぜならば、何となくですが、世の中的には早く(速く)動くことの方が価値があることのように言われがちだと思うからです。 その結果、「慎重さ」上位の人が動くための“準備”をしていることに対し、「遅い!」との烙印を押されがちだと思うのです。 本来は、とにかく早く行動を起こすことも、しっかり準備をした上で行動を起こすことも、どちらも同じように価値があるはずです。 でも世の中的にはなかなかそこをバランス良く見てもらうことが難しいのかなぁと。 逆に言うと、この部分をニュートラルに見れるようになれば自他共にもっと「慎重さ」という資質を尊重できるのではないかと思っています。 世の中全体としてすべてに早さ(速さ)を求めてしまうと、かえって無駄が増えてしまうこともあると思います。 慎重過ぎてチャンスを逃すことがあるのはもちろんもったいないので、そういう意味でのマネジメントはとても大事だと思います。 一方で、先々行き止まりだとわかっている無駄な通り道をわざわざ通る必要もないと思うのです。 そう考えると、やはりここも役割分担の部分だなぁと。 早く(速く)行動することの意味は、高速で試行錯誤を繰り返すことにあると思います。 そういう意味ではうまくいかないことがあるのもそもそも折り込み済みです。 しかしながら、そこでの“うまくいかなさ”は、ある程度軽微なものでないと許容されないと思います。 取り返しのつかない大怪我をしてしまっては元も子もないのです。 少なくとも「慎重さ」上位の人は、大怪我をしない(させない)リスク管理に長けています。 どんな場面で、誰に対して、どんな関わり方でリスク管理に長けている自分の才能を活かすのか。 そう考えてみると「慎重さ」という才能の効果的な活かし方が見えてくると思います。

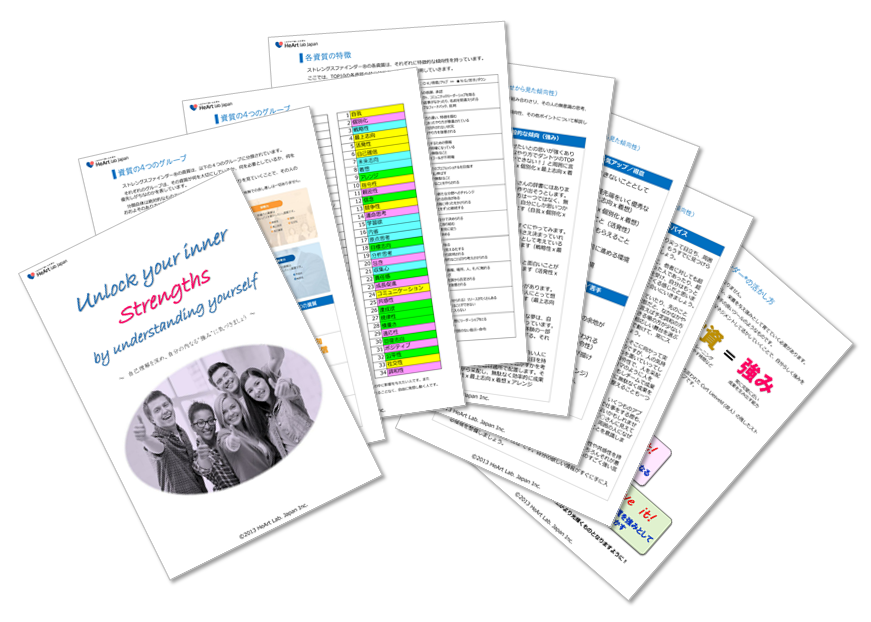

ストレングスファインダー®で自分の“トリセツ”を作りませんか?

(サンプルは、下の画像をクリックしてください)。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

無料メルマガ「才能を活かして自分らしく楽に生きる方法」

思考を緩め、人間関係を改善し、自分らしく楽に生きる方法を、ほぼ毎日お届けしています。

メルマガ読者限定の特典も提供しています!