「回復志向」は元に戻す

「回復志向」の原語は Restorative 。 文字通り“回復させる”とか“復元させる”とかの意味合いです。 その言葉の意味する通り、「回復志向」は、物事であっても人であっても本来のあるべき状態に戻したいという欲求に基づき、実際にそのように行動を起こす実行力の資質です。 言い換えると、ある種の問題を見つけ、それを解決、解消することにその強みがあります。 その視点がどこに向きやすいか、すなわち物事なのか人なのかは他の資質との組み合わせによると思います。 例えば人間関係構築力の資質の「共感性」を併せ持っている人であれば、人の心の痛みを取り除いてあげたいという心理になりやすいと思います。 一方、実行力、戦略的思考力が多めの中での「回復志向」だと、より物事の問題に意識が向きやすいと思います。 とにかく無意識レベルで問題のあるところにアンテナを張っているような感じだと思います。 だから、壊れて動かなくなったものを見かけると修理、修復したくなる、言い換えるとその状態で放置しておきたくない感覚になると思います。 また、人に意識が向くと、何かしら健康を損ねた人を元の健康な状態に戻してあげたくなるという心理が働きます。 そういう意味で、故障修理を中心としたメンテナンス関係の仕事や、医療、介護、福祉系の職に就く人に「回復志向」上位の人が多いのは自然な流れだと思います。 とは言え、ここでも誤解のないように説明しておきますが、「回復志向」上位の人はそういう仕事が向いているということでは必ずしもありません。 実際に、「回復志向」上位でなくともその種の職に就いている人は当たり前にたくさんいます。 人が何かに取り組む際の動機づけは様々ですから。 いずれにしろ、そういう職業に携わることで元の状態に回復させるという「回復志向」上位の人にとってのある種の欲求を満たし、それが喜びにつながり易いというのはあるのではないかと思います。 この世から、それがどんなものであれ、広い意味での問題がなくなることはありません。 必ずどこかで誰かが問題解決をしてくれないと世の中は回りません。 その意味で「回復志向」上位の人はとてもありがたい存在だと思うのです。 もちろんこれはどんな資質に対しても言えることですが。「回復志向」にはゴールがある

「回復志向」の本来のあるべき状態に戻したいというのは、一つの改善の方向性です。 改善という意味で「回復志向」とよく対比して語られるのは「最上志向」です。 以前「最上志向」の回で書いたように、「最上志向」の改善方向は、今すでに出来ているものをさらに良くする方向です。 すなわち「回復志向」に関しては本来のあるべき姿というゴールがあるのに対し、「最上志向」にはゴールがありません。 ゴールがないというと語弊があるかもしれないのでより正確に言うと、例えゴールを設定したとしてもそのゴールを達成したところで達成感はなく、再びゴールが逃げていく感じだと思います。 一方「回復志向」は壊れたものであれば“直る”だし、健康を損ねている人であれば“治る”だし、問題があれば“解決、解消する”となり、明確なゴールがあります。 その意味で「回復志向」の人は、その対象が何であれ、一旦あるべき姿に戻ってしまえばその対象に対しての興味を失うという特徴があります。 これも例によって良い悪いではないのです。 ただ思考的にそういう特徴が出やすいということ。 自分が関わったモノ、ヒトが一旦元に戻ってしまえばその対象から意識は離れてまた次の対象を探す感じになると思います。 ただ唯一、対象が自分であれ他人であれ人そのものになると、話しは違ってくると思います。 なぜならば、人そのものには完成形などないから。 だからこそ「回復志向」の人は自分に欠けているものを満たそうとして努力を続けると思います。 本来あるべき姿=理想の姿に近づけようとする感覚でしょうか? 一方「最上志向」は、自分の出来ているところをさらに良くするために努力を続けます。 従い、一見すると「回復志向」上位の人も「最上志向」上位の人も同じように自分をより良い方向に持っていこうと努力する人に見えると思います。 そして、それはある意味正しい。 だけれども、根本の動機付けは異なるわけです。 ここを理解しておくことが大事だなぁと思うのです。 「回復志向」にしろ、「最上志向」にしろ、より良くなる自分を求め過ぎてしまうと苦しくなるのは同じです。 もちろん、より本来のあるべき姿に近づいていく自分を見ることを楽しめているのであれば何も考える必要はありません。 それでももし、「自分は求めすぎているなぁ」と思うのであれば、この世の中に完璧な人などいないというシンプルかつ単純な事実を思い出すと良いと思います。「回復志向」は問題が見えてしまう

どんな資質であっても共通することは、生産的な使い方と非生産的な使い方は表裏の関係であること。 そして、無意識に使い過ぎていると非生産的な使い方になりやすいということです。 「回復志向」の強みはその高い問題解決能力です。 問題を見つけること、そしてそれを解決すること。 その両方に才能があり、それを実行することが「回復志向」の無意識の喜びでもあると思います。 そこからどうなりがちかと言うと、問題のない状態だと自分の才能を発揮できないので、何とか問題を探しだそうとしてしまう可能性があります。 極論すると、他の人から見た場合問題を作りだそうとしているようにすら見えてしまうかもしれません。 そのためどうしても他の人に思考がネガティブだとの印象を与えてしまうかもしれません。 そういう思考自体が悪いという訳では無く、あくまで相対的な感覚としてそうなりがちだということです。 特に、それぞれに順位が対極に来やすい「回復志向」x「慎重さ」の人は「最上志向」x「ポジティブ」の人にそういう印象を与えがちだと思います。 本来理想的な相補関係にあるべき両者ですが、無意識レベルではすれ違いがちです。 ここではあくまで「回復志向」の目線でこのすれ違いにどう対処するかを述べます。 「回復志向」という才能を持っている以上、問題が見えてしまう、問題を見つけてしまうことを止めることは出来ません。 なので、その問題を具体的な解決に向けて指摘するのかどうかを場面に応じて判断するようにマネジメントしていくのがコツだと思います。 ここで思い出して欲しいのが、前回書いた物事に完璧はないし、人についても完璧な人はいないということ。 これまたどんな資質でも言えることですが、その資質なりの思考を発揮させる適切な場面が必ずあります。 そこを見極める意識を持つことが大事だと思います。 それから、ここも問題解決につながるところとして、他者の抱える問題にも首を突っ込みがちだというのがあるかもしれません。 もちろんそれをやることで相手が喜んでくれる場面も多々あると思うので、それ自体が悪い訳でもなんでもありません。 しかしながら、人には自分の問題を自分で解決する力があり、その権利があります。 人は様々な問題を抱えつつ、それを乗り越えることで成長していくものです。 相手のためを思うからこそ自分が手を出すことを我慢し、手放す。 ここも相手の状態と場面次第ですが、手を差し伸べるのか否かを場面に応じて選び取る意識が大事だと思います。 そのためにも、自分の特徴を理解し自分をとことん客観視することが必要です。「回復志向」の出番はなくならない

「回復志向」は、問題を解決するプロセスそのものに満足感を得る傾向があると思います。 よって、その特性を踏まえ生産的に活かせるようにマネジメントしていくことが大事です。 「調和性」の回でも書きましたが、人それぞれに持つ資質が異なるのは役割分担の違いだと思っています。 よって、問題を見つけ解決すること、そしてそのプロセスを経ることに喜びを感じる特性をどう活かし、貢献していくかを考えるのが大事だということです。 具体的には、チームで働く際には自分がどんな場面でどんなタイミングでどんな役割を担えば自分の才能が活かせてかつ貢献できるのかを考えることです。 これも、すべての資質に共通することですね。 そしてそのためには、自分の特性を他の人にも知っておいてもらうのが効果的です。 自分は問題解決するのが得意だし、そういうニュアンスで手助けをすることを厭うことはない。 そういうことを周囲の人に伝えておくのもありだと思います。 中には人の手助けを得ることに躊躇感が出やすい人もいるので、そういう人もより頼みやすくなりますよね。 そしていざ頼られたら全力で自分の才能を発揮する。 それは、取りも直さず自分自身を喜ばせることでもあると思います。 人の役に立ち自分の喜びにもつながる。 その逆もまたしかり。 この世から一切の問題が消えてなくなることなど絶対にありません。 すなわち「回復志向」上位の方の出番がなくなることは絶対にありません。 優先順位をつけながら、これからもどんどん問題を解決していってください。

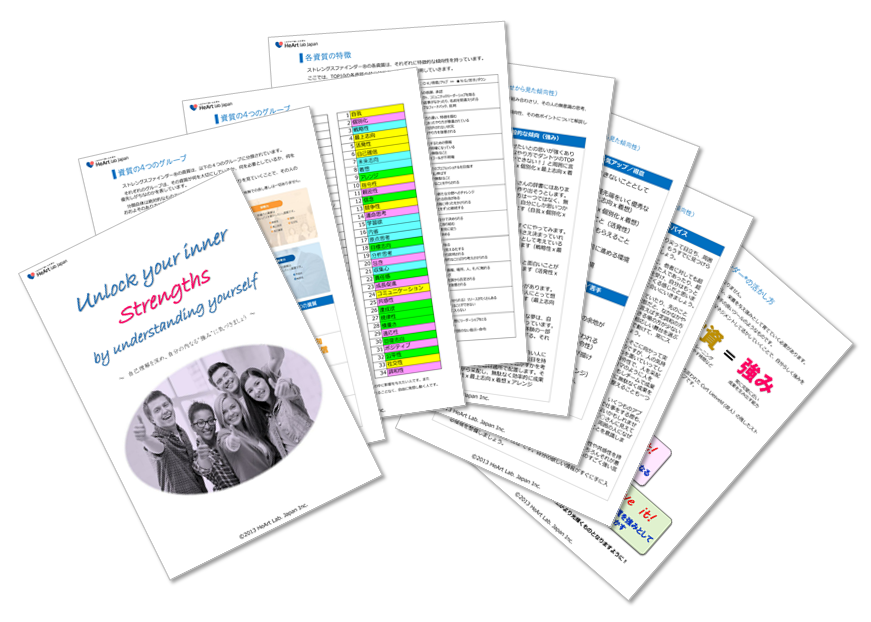

ストレングスファインダー®で自分の“トリセツ”を作りませんか?

(サンプルは、下の画像をクリックしてください)。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

口頭でのプロファイリング(資質の組み合わせの読み込み)も提供しています。

詳細、お申し込みは、こちら から。

無料メルマガ「才能を活かして自分らしく楽に生きる方法」

思考を緩め、人間関係を改善し、自分らしく楽に生きる方法を、ほぼ毎日お届けしています。

メルマガ読者限定の特典も提供しています!